Aún no hemos colonizado la Luna y ya la hemos llenado de basura: hay hasta pelotas de golf abandonadas

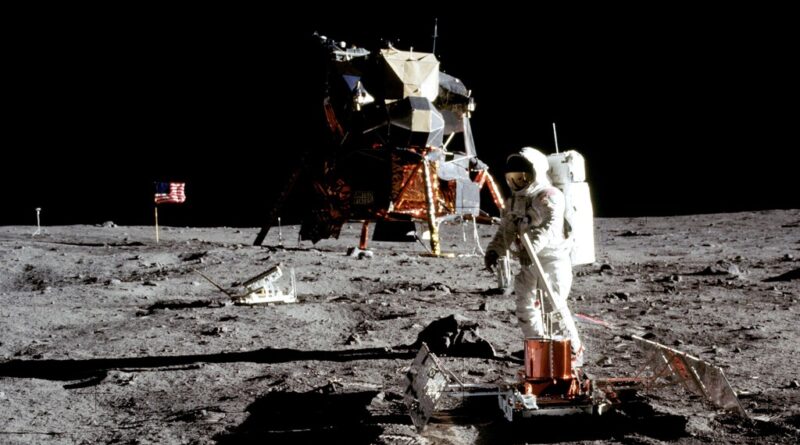

En 1969 el ser humano dejó por primera vez su huella en la Luna. En un sentido literal, Lance Armstrong y Edwin “Buzz” Aldrin dejaron las improntas de sus botas en el regolito lunar, pero en un sentido más metafórico, la humanidad comenzaba también a dejar su huella en nuestro satélite natural. La huella de los desperdicios.

Allá por 2012 la NASA publicó un catálogo con todos los objetos creados por la humanidad que reposaban en la Luna. Contaron cerca de 800 objetos, algunos de ellos aún en activo. Sin embargo la cifra de desperdicios que hemos dejado en nuestro único satélite natural permanente ha ido creciendo a lo largo de la última década.

Y es probable que siga creciendo. Entre 1969 y 1972 seis misiones Apollo aterrizaron en la Luna. Las seis misiones llevaban tripulaciones a bordo y dejaron tras de sí numerosos desperdicios. Sin embargo el número de misiones lunares que ha alcanzado nuestro satélite desde la llegada de la soviética Luna 2 en 1959 ha sido relativamente grande, y todas o casi todas han dejado algún objeto atrás.

Y si tenemos en cuenta misiones solo de ida, misiones fallidas y misiones que regresaron pero dejaron tras de sí parte de sus equipos y otros objetos nos acabamos topando con una considerable acumulación de basura lunar.

Cada misión, por tanto tenía su propio motivo para dejar atrás basura. Poner en objetos en órbita y llevarlos a la Luna es difícil y costoso, y a mayor masa mayores las dificultades y el coste. Es por eso que muchos de los objetos que llevamos al espacio, terminada su vida útil, se queden ahí, traerlos es una tarea engorrosa.

El problema es doble cuando se trata de misiones que aterrizan para regresar, puesto que no solo debe considerarse la “ecuación del cohete” de Tsiolkovski en el despegue de la Tierra, sino también en el despegue de la Luna. Es por eso, por ejemplo, que las misiones Apollo emprendieran sus viajes de retorno dejando atrás incluso parte de sus vehículos.

Los objetos dejados atrás son de lo más variado. Uno de los más llamativos son dos pelotas de golf que viajaron a bordo de la misión Apollo 14. Estas pelotas forman parte de las icónicas fotos de astronautas jugando al golf en la Luna. La jurisdicción de “ley de la botella” parece que no alcanza la Luna.

Los objetos dejados atrás también incluyen vehículos pesados. Además de la parte inferior del vehículo de descenso lunar, los astronautas de las Apollo dejaron tres vehículos motorizados, los boogies lunares o Lunar Roving Vehicles. Estos fueron utilizados por las misiones Apollo 15, 16 y 17.

Las Apollo también dejaron tras de sí un rastro algo más escatológico: bolsas de heces. Unas 96 de ellas, para ser concretos. Es posible que alguna de estas bolsas se conviertan en los primeros ejemplos de basura recogida en la Luna y traída a la Tierra.

Esto se debe a que tienen interés científico: el de analizar cómo la estancia en la superficie del satélite ha podido afectar a los microorganismos residentes en estas.

La lista sigue, desde fotos familiares (a bordo de la Apllo 16) hasta las también icónicas banderas estadounidenses (descoloridas ya desde hace años), pasando por un memorial a los astronautas que perdieron la vida durante el programa Apollo (Apollo 11). Otros dos objetos curiosos son la pluma y el martillo que los astronautas de la Apollo 15 utilizaron para demostrar que ambos caían a la misma velocidad.

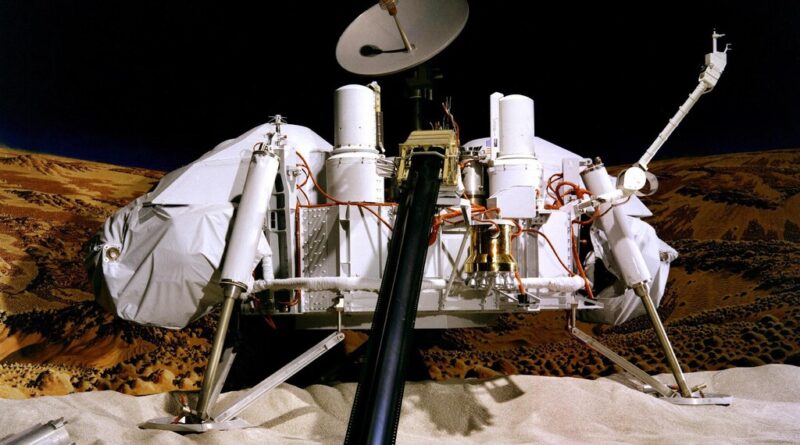

Las misiones también pueden fallar. De hecho, terminado el programa Apollo, las sondas estrelladas se han convertido en una parte importante de la nueva basura espacial. En los últimos años, la sonda israelí Beresheet, la india Chandrayaan-2, la japonesa Hakuto-R y la rusa Luna 25 acabaron sus días estrelladas contra la superficie del satélite. Y ahí seguirán.

El problema con la basura en la Luna, a diferencia de lo que ocurre en la Tierra, es que no tiene una forma de deteriorarse, salvo por el posible impacto de meteoritos. Sin atmósfera no hay vientos que erosionen los materiales ni agua en superficie que corroa u oxide el metal. Tampoco hay microorganismos que metabolicen las sustancias o que ayuden con esta corrosión.

Nadie al volante

La proliferación de basura en la Luna puede que no sea tan preocupante como la observada en la órbita terrestre, pero algunos expertos han llamado la atención sobre el asunto. Expertos como Chris Impey, de la Universidad de Arizona, que incluía esta cuestión en un artículo reciente publicado en The Conversation.

En él explica cómo el problema de los desechos lunares, en parte popiciado por un hecho: “puesto que nadie es propietario de la Luna, nadie es responsable de mantenerla limpia y ordenada”, explica el científico.

Y es que acuerdos internacionales como el Tratado del Espacio Exterior de 1967 y el Acuerdo sobre la Luna de las Naciones Unidas de 1979 se basan en el principio de que lo que está en el espacio exterior no pertenece a nadie, tampoco a ninguna nación.

Impey señala, eso sí, que éste último acuerdo nunca llegó a ser suscrito ni por Estados Unidos ni por China (y tampoco por la Unión Soviética). Este acuerdo tenía como objeto hacer los recursos lunares patrimonio de toda la humanidad.

Estos acuerdos internacionales podrían ser puestos al día a través de los Acuerdos Artemis asociados al programa homónimo. Sin embargo, las tensiones internacionales de Estados Unidos, promotor de estos acuerdos (primero con China como conscuencia del veto aeroespacial impuesto por el legislativo estadounidense, y segundo con Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania), hacen difícil la adhesión de una mayoría de las potencias espaciales a un nuevo marco común más allá de los tratados internacionales firmados en las décadas de los 60 y 70.

Nos encontramos en una nueva carrera espacial y la gestión de la basura espacial está comenzando a ser prioritaria, por ahora solo en un contexto, eso sí. El motivo detrás es práctico: las órbitas, especialmente la órbita terrestre baja empiezan a abarrotarse, lo que hace que la probabilidad de choques entre basura espacial y satélites activos crezca exponencialmente (a cada impacto mayor número de restos).

Por ahora no existe el mismo interés con la basura lunar. Son numerosas las misiones, algunas de ellas tripuladas, programadas a nuestro satélite. Controlar lo que dejamos atrás tendrá que convertirse en prioritario si no queremos convertir este entorno singular en un basurero.

En Xataka |

Imagen | NASA

-

La noticia

Aún no hemos colonizado la Luna y ya la hemos llenado de basura: hay hasta pelotas de golf abandonadas

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Pablo Martínez-Juarez

.