Hay quien cree que hace 50 años encontramos vida en Marte (y que acto seguido la destruimos sin querer)

Conforme hemos ido conociendo más sobre la química de Marte, una nueva hipótesis ha ido gestándose sobre por qué aún no hemos sido capaces de encontrar vida en el planeta vecino. Esta hipótesis postula que quizá la tuvimos bajo el microscopio, pero la matamos sin darnos cuenta.

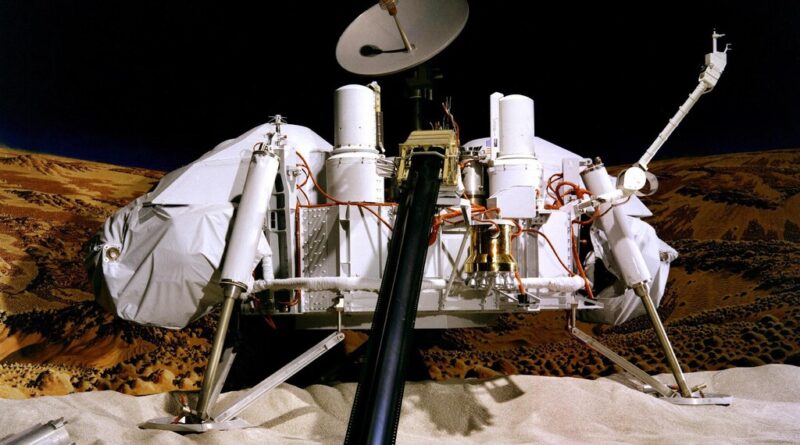

El origen de la hipótesis está en las misiones enviadas hace casi 50 años por la NASA a Marte. Las Viking fueron algunas de las primeras sondas en aterrizar el el planeta y las primeras en hacerlo exitosamente.

A bordo de ellas había diversos instrumentos, varios estos instrumentos tenían el objetivo de realizar experimentos con el suelo marciano en busca de signos de vida. Según la hipótesis, estos experimentos habrían encontrado signos de vida pero nuestro desconocimiento sobre el entorno marciano de la época habría causado que las naves mataran toda la vida recogida en la muestra antes de llegar a analizarla.

Una de las claves de esta hipótesis está en los compuestos orgánicos. A lo largo de los últimos 50 años hemos comprobado que este tipo de moléculas son habituales en Marte. Los resultados de aquellos experimentos fueron considerados bien negativos o bien no concluyentes, pero para unos pocos investigadores el caso no quedó cerrado.

Investigadores comoDirk Schulze-Makuch, profesor en la Univerisdad Técnica de Berlín (TU), uno de los principales valedores de esta hipótesis. El experto alemán daba recientemente algunos detalles sobre los fundamentos de esta hipótesis en un artículo en Big Think.

En él explica cómo, cuando uno de los experimentos encontró compuestos orgánicos clorados, los responsables de la nasa los achacaron a contaminación terrestre. Es por ello que dedujeron que la vida no era posible, al no haberse detectado compuestos orgánicos nativos. Hoy en día sabemos sin embargo que los compuestos orgánicos están en Marte.

Si bien la existencia de compuestos orgánicos es una característica necesaria de los entornos con vida, lo contrario no es cierto: estos pueden surgir de procesos abióticos. El problema es que quizá los expertos encargados de los primeros (y por ahora únicos) experimentos realizados in-situ buscando vida en otros planetas habían sido infructuosos.

Pero uno de los fundamentos más llamativos de la hipótesis de Schulze-Makuch es la posibilidad de que las Viking recogieran muestras con vida y la mataran durante sus experimentos. La clave está, de nuevo en los compuestos orgánicos clorados.

Durante sus experimentos, las Viking echaron agua a las muestras recogidas con la esperanza de que este compuesto básico para la vida en la Tierra permitiera que la hipotética vida de las muestras prosperara y fuera más fácil de detectar. Sin embargo, hay quienes creen que las sondas “ahogaron” las muestras hiperhidratándolas.

Existen paralelismos a este fenómeno en algunos organismos extremófilos que habitan lugares áridos de la Tierra como el desierto de Atacama. Estos organismos están acostumbrados, señala Schulze-Makuch, a absorber de la humedad del ambiente el agua que necesitan. Más de eso podría haber acabado matando a estos seres.

Agua oxigenada

Otro compuesto importante para el Schulze-Makuch es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Como los orgánicos clorados, el agua oxigenada es higroscópica, es decir, ayuda a absorber la humedad del ambiente.

Esta molécula abunda en algunas áreas de Marte, sin embargo aquí en la Tierra suele ser considerada como incompatible con la vida. Aunque no siempre es el caso. El investigador alemán da algunos ejemplos de organismos que conviven con el peróxido de hidrógeno, desde microbios que lo producen y otros que lo consumen hasta escarabajos que lo utilizan como mecanismo de defensa.

Esto implica que las Viking también podrían haber matado a posibles organismos marcianos no por “rehidratarlos” sino tras haberlos calentado. El calor habría matado la muestra y habría propiciado que el peróxido reaccionara con posibles moléculas orgánicas liberando dióxido de carbono a la atmósfera marciana.

Gilbert Levin trabajó en las misiones Viking y fue otro defensor de esta hipótesis. Fallecido en 2021, Levin publicó un artículo en 2016 junto con la ya también fallecida bióloga y también trabajadora de las Viking Patricia Ann Straat en el que explicaba, su hipótesis, no muy distinta a la de Schulze-Makuch.

Los investigadores aludieron al experimento conocido como Labeled Release (LR). Los resultados de este experimento fueron consistentes con la existencia de vida y, según estudios posteriores de Straat y Levin, implicaban que ésta sería la explicación más probable.

La búsqueda de vida fuera de nuestro planeta es una de las grandes obsesiones científicas del siglo XX. Resulta casi irónico pensar en la posibilidad de que hayamos podido tenerla al alcance de nuestra mano (o al alcance de los brazos robóticos de las sondas espaciales) y no hubiéramos sido capaces de verla.

Aunque no contamos con misiones tan centradas en la búsqueda de vida como las Viking, misiones como Mars 2020 (la misión capitaneada por el rover Perseverance) están trabajando de manera activa por compilar pruebas que de una vez por todas nos permitan descubrir vida (pasada o presente) en el planeta rojo o, en caso contrario, desechar la idea.

Hoy por hoy la búsqueda sigue más allá de Marte, en lugares como las lunas heladas de los planetas de mayor tamaño, Júpiter, Saturno e incluso Urano. Y todo esto sin descartar la posibilidad de encontrar algún día vida más avanzada más allá de los confines de nuestro sistema solar. Algo que por ahora sigue siendo ciencia ficción.

Imagen | Réplica de la sonda Viking, NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

-

La noticia

Hay quien cree que hace 50 años encontramos vida en Marte (y que acto seguido la destruimos sin querer)

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Pablo Martínez-Juarez

.