La historia es un poco más enrevesada (e incluye TikTok, un medio de referencia internacional y muchas ganas de cachondeo), pero se puede resumir en una sola imagen: Centenares de mujeres de toda España preguntado a sus novios/amigos/maridos por separado, "¿Cuánto pensáis en el Imperio Romano?".

Y la respuesta, como digo, les ha sorprendido.

"Hay una cosa que te quiero decir". Al menos, si hacemos casos a los miles de vídeos que, bajo esta premisa viral, se están sucediendo en redes sociales. El esquema es sencillo: una mujer pregunta a algún hombre cercano con qué frecuencia piensan en la antigua Roma y ese hombre reconoce, sin mayor drama, que "semanalmente". Algunos de ellos, llegan a decir que "a diario".

¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Nadie duda que Roma sea importante. Buena parte de lo que hoy conocemos como Occidente (y, por extensión, buena parte de todo el mundo) puede rastrear sus orígenes en los desarrollos políticos, económicos, culturales y sociales del Imperio Romano: desde el derecho romano (base de buena parte de los sistemas legales modernos) a la ingeniería, el sexo, las letrinas, la organización política o la estrategia militar.

Todo esto, es cierto. Sin embargo, nada de eso explica realmente la potencia de Roma como mito, como símbolo.

Roma eterna (muy eterna). Lino Camprubí decía que es curioso que los franceses de finales del XVIII hicieran la Revolución vestidos de romanos; pero lo cierto es que resulta más curioso aún que hoy esa idea de "poder civilizatorio total" que representa Roma goce de tan buena salud (cuando el resto de Imperios, pese a los 'revivals' interesados, están más bien de capa caída).

Y es que no hace falta ser fan de 'Gladiator', vestirse de legionario o estar obsesionado con el mapa del Imperio, para darse cuenta de que ese halo que conserva Roma es difícil de explicar por motivos claros: ni responde con claridad a un pasado nacional (o identitario) reivindicable por nadie, ni tiene una conexión fuerte con nuestro presente.

En muchas ocasiones, da la sensación que los monumentos romanos emergen en nuestra época casi de la misma manera que la Estatua de la Libertad al final de 'El Planeta de los Simios'. Y, sin embargo, parece interpelar a mucha mucha gente.

Y lo hemos visto en Tiktok. Fundamentalmente, porque la red social china no para de crecer y, como venimos contando desde hace tiempo, parece haber conectado con el zeitgeist de los últimos años. A la sombra de esa falsa apariencia de 'app de bailecitos tontos', han aparecido una enorme multitud de comunidades: o sea, cada vez se parece más a la realidad (aunque no tanto como nos gustaría).

Vale, vale... pero ¿es cierto? ¿De verdad se piensa tanto en el Imperio Romano? Pues llegados a este punto, se trata de una excelente pregunta para la que (sinceramente) no tenemos respuesta. He estado rastreando la web académica y demoscópica para encontrar estudios previos que pudieran servirnos de 'cartografía' de los temas sobre los que pensamos a lo largo del día, pero no he sido capaz de encontrar algo que puede servir para sacarnos de dudas.

Y lo cierto es que da un poco igual.

¿Qué han hecho Roma por nosotros? Porque lo interesante de todo esto no es si realmente los hombres piensan mucho o poco sobre Cayo Julio César y su familia. Lo interesante (llegados a este punto) es por qué hay tantos hombres que dicen que lo hacen.

Y, ojo, como persona que ha escrito mucho (y muy exitosamente) sobre el hormigón romano, no estoy poniendo en duda el interés general en los romanos. De hecho, basándome en mi experiencia personal y profesional, el Imperio es una de esas pocas cosas que generan interés casi siempre. Sin embargo, el porno también genera interés.

El asunto es que no parece probable que muchos hombres reconocieran alegremente que piensan en la pornografía diariamente si sus hijas, parejas o conocidas se lo preguntasen. Y digo "no parece probable", porque tenemos datos claros de que es una práctica tremendamente popular (que se mantiene en secreto).

¿Por qué Roma sí? Esto nos hace pensar que, independientemente de cuánto se piensa realmente en Roma, tiene más que ver con el prestigio del tema que con la frecuencia en sí.

De hecho, la explicación del Washington Post (que sugiere que la explicación de todo esto reside en que "las sociedades occidentales históricamente han puesto demasiado énfasis en los aspectos de la historia romana que están asociados con la masculinidad en la imaginación popular") se queda un poco corta. Puede dar claves sobre su atractivo para los hombres, pero deja de lado el hecho de que Roma es un tema prestigioso.

Y como ocurre con leer en algunos contextos o hacer deporte en otros, hay ciertas cosas que "nos gusta pensar que pensamos/hacemos en ello", aunque no sea estrictamente verdad. Hasta el punto de que nos gusta pensarnos haciendo esas actividades.

Mis cinco minutos diarios de pensar en Roma. En ese sentido, la principal virtud de esta tendencia viral es haber detectado un tema que (sobre todo, en Estados Unidos) capta muy bien esta dimensión expresiva y aspiracionales de ciertos contenidos. Eso explica mucho.

El 'running gag' (y las ganas de cachondeo) explican el resto.

En Xataka | Mientras los hormigones modernos se agrietan a las pocas décadas, el Panteón de Agripa lleva 2.000 años en pie: mitos y realidades del hormigón romano

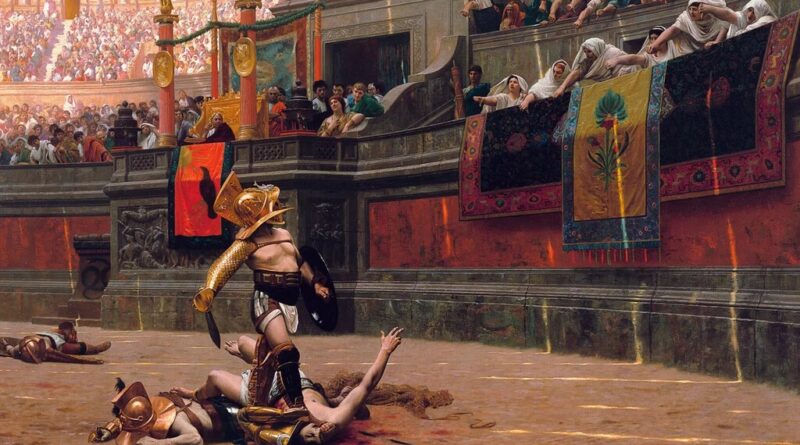

Imagen | Jean-Léon Gerome

-

La noticia

Los hombres de medio mundo están pensando todo el rato en el Imperio Romano. Y lo han descubierto en TikTok

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Javier Jiménez

.