AEMET tiene claro que el final de mayo tampoco va a ser “normal”. Y la pregunta es si el verano va a llegar en algún momento

Íbamos a sufrir el primer zarpazo del verano y, aunque la calima ha pinchado un poco las expectativas, la verdad es que el calor y la sequedad han sido los grandes protagonistas de la meteorología de la mayor parte del país.

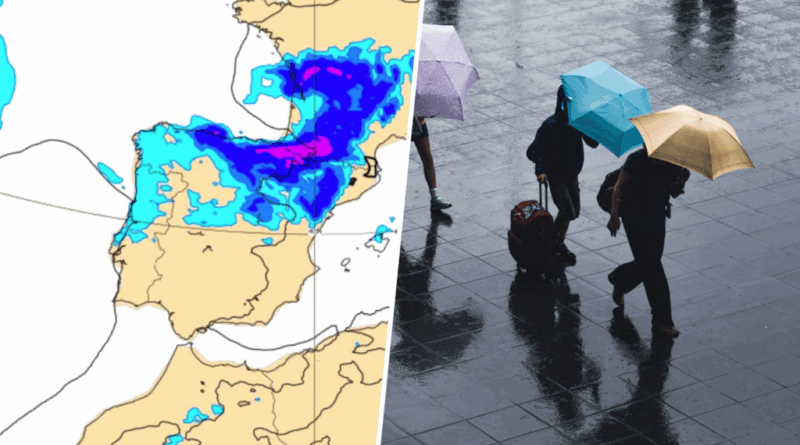

Y digo la mayor parte porque en el noroeste las tormentas ya se están haciendo notar: las próximas horas, una nueva DANA cruzará la península dejando chubascos, tormentas y lluvias intensas por todo el país. Es solo el principio.

Las cosas van a cambiar y llevamos semanas escuchándolo; pero lo cierto es que, por ahora, la situación sigue igual.

Un combo meteorológico. Porque sí, lo primero será una DANA que nos barrerá desde el norte peninsular y saldrá el martes por la noche hacia Francia; pero, acto seguido (entre el jueves y el viernes) una vaguada afectará al área mediterránea. Y, como digo, todo parece apuntar a que ese toma y daca no es el final de la primavera

Durante los próximos días se irán sucediendo jornadas llenas de fuertes tormentas con días más estables. Lo que está claro es que, queramos o no, no será la situación normal para la última mitad de mayo.

El mejor ejemplo será el fin de semana. Porque una vez que pase la vaguada, la estabilidad volverá a apoderarse del país. La pregunta que se hace todo el mundo (meteorólogos incluidos) es si se trata de la definitiva.

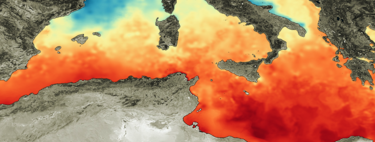

Por suerte, las tendencias a medio/largo plazo están aquí. Y, por primera vez en mucho tiempo, empiezan a dibujar una "vuelta a la normalidad". Los modelos europeos señalan que, aunque la mayor parte de la península recibirá las precipitaciones promedio (y el norte, un poco más de lo normal), el sureste del país debe prepararse para olvidarse de lo que ha pasado durante esta primavera: el clima más seco está aquí de nuevo.

De hecho, eso es la segunda mitad de mayo. Si nos fijamos en la primera quincena de junio, ese clima "ligeramente más seco de lo normal" estará presente en toda la mitad sur, la costa mediterránea, las islas Baleares y las Canarias. El cuadrante noroeste pasará a tener un régimen de precipitaciones "dentro de lo normal".

Algo parecido veremos con las temperaturas: durante estas dos semanas, el fresco aguantará en algunas zoans del interior, pero progresivamente toda España irá deslizándose hacia una situación más cálida de lo normal. No demasiado más, es cierto: pero lo suficiente como para que se rompa la larguísima racha de patrones extraños que empezó en marzo de este año.

¿Empezará ya el verano? Es una gran pregunta. EL problema es que no lo sabemos.

Imagen | ECMWF | Ryoji Iwata

-

La noticia

AEMET tiene claro que el final de mayo tampoco va a ser "normal". Y la pregunta es si el verano va a llegar en algún momento

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Javier Jiménez

.