Hay un planeta a 40 años luz de la Tierra que lleva 20 años haciéndole la vida imposible a los astrónomos. Ahora, por fin, tenemos una explicación

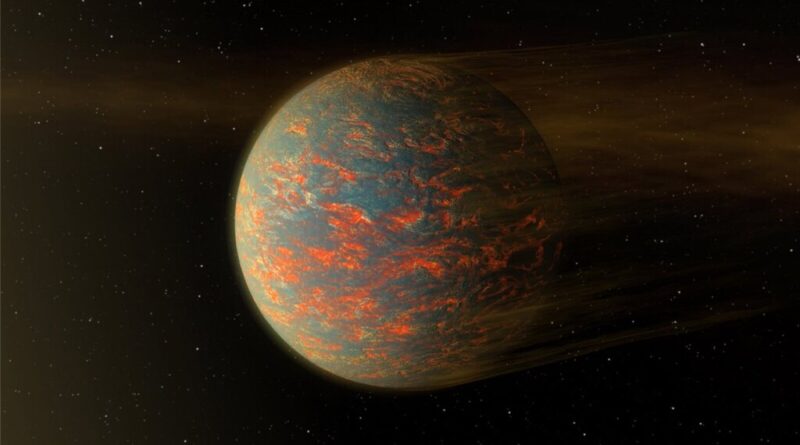

La primera supertierra que encontramos en el espacio exterior no era un lugar muy agradable para vivir. Pero eso lo intuimos casi de inmediato: '55 Cancri e' tenía ocho veces la masa de la Tierra, su lado más 'frío' tenía temperaturas de 1.127 grados y estaba tan cerca de su estrella que daba una vuelta completa a ella cada 17 horas.

Lo que no intuimos ni rápidamente ni en los siguientes 20 años es qué diantres pasaba con las extrañísimas señales que emitía. Ahora tenemos una idea.

¿Extrañísimas señales? Y tanto. Sobre todo, por su patrón. A veces, el planeta emite una fuerte señal y otras, sencillamente, no. Y, para complicar aún más las cosas, eso ocurría solo cuando hablamos de luz visible. Con la luz infrarroja, por ejemplo, eso no llega a pasar: el planeta tan solo cambia de intensidad.

La pregunta, durante estas décadas, ha sido obvia: ¿Qué estaba pasando ahí?

La idea. Ahora, Astrophysical Journal Letters acaba de aceptar un artículo que presenta una solución al enigma. Una solución íntimamente relacionada con la cercanía del planeta a la estrella.

Según los investigadores, es posible que esa cercanía haga que la estrella libere gases. Hablamos de todo un apocalipsis: enormes volcanes en erupción, respiradores térmicos del tamaño de un continente y cataclismos geológicos de ese estilo. Hace tantísimo calor en el planeta que podría estar hirviendo, literalmente.

Eso nutriría su atmósfera de elementos ricos en carbono, pero claro, sometido a la furia recurrente de su estrella, la atmósfera no puede durar mucho. Cada cierto tiempo, los gases que rodean el planeta se quedan a cero.

Falta de equilibrio. Pero la clave está en que no son procesos bien equilibrados: como ambos procesos (los de añadir gases a la atmósfera y los que la destruyen) tienen amplios componentes de azar, depende de quién vaya "ganando"... así nos encontramos el planeta.

Según los investigadores, esto explicaría las señales. En su fase sin atmósfera, el planeta no puede emitir señales visibles de ella porque no existe (pero la superficie está lo suficientemente caliente como para que se sigan emitiendo señales infrarrojas). Cuando hay atmósfera tenemos luz visible, sí; pero además, como esa atmósfera calentaría aún más la superficie, las señales infrarrojas serían más fuertes.

Oh, qué bien, misterio resuelt... No tan rápido. Lo cierto es que el trabajo es muy razonable y encaja perfectamente, pero es solo una hipótesis. Por suerte, tenemos una herramienta que hace solo un par de años no teníamos: El James Webb. Con él podríamos medir la presión y temperatura de la atmósfera fácilmente y, de esa forma, comprobar si es cierto que la atmósfera desaparece.

Ya solo falta que podamos hacerlo. Nunca está de más jubilar un misterio de 20 años.

En Xataka | El planeta que es más habitable que la Tierra (o, al menos, eso creemos)

Imagen | NASA/JPL-Caltech

-

La noticia

Hay un planeta a 40 años luz de la Tierra que lleva 20 años haciéndole la vida imposible a los astrónomos. Ahora, por fin, tenemos una explicación

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Javier Jiménez

.