Hay una “Petra” en Andalucía y es espectacular, pero también la consecuencia de algo más: la turistificación

"Una maravilla milenaria" en el corazón de Andalucía, "la joya más desconocida de nuestro país", "un lugar que podría ser Petra, pero que está en Sevilla". Esas son algunas de las cosas que se han dicho sobre el (cada vez más viral) coto de las Canteras de Osuna y, basta rascar un poco, para darse cuenta de que no es para menos.

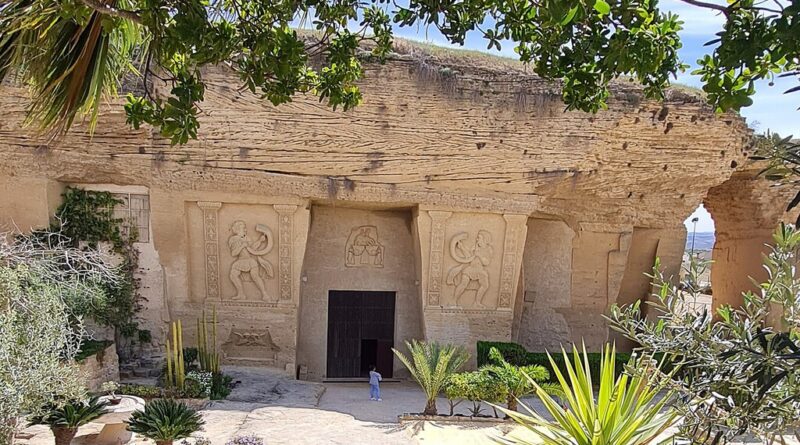

Petra, en Jordania, es un yacimiento nabateo famoso por las alucinantes construcciones labradas en la misma roca del angosto valle en el que se construyó hace ya 25 siglos. El coto de las Canteras (o, al menos, la parte que se parece a l ciudad jordana) se hizo en 2004 con la intención clara de convertirlo en el auditorio natural más grande de Europa.

"No es necesario recorrer miles de kilómetros en busca de maravillas arquitectónicas que podemos encontrar en nuestro país", decían en otro reportaje. Y supongo que es cierto. ¿Qué iban a saber hacer hace 25 siglos que no seamos capaces de hacer ahora?

La "Petra de Andalucía". Del Coto de las Canteras de Osuna, se llevan sacando sillares de piedra desde hace miles de años, pero en los años 60 cerró sus puertas. Y en las siguientes décadas, como parte de los movimientos para recuperar paisajística y medioambientalmente el país, empezaron a llenarla. Hasta que en el 99, un empresario local Jesús Ramos lo rescató para convetirlo en un espacio en el que realziar eventos de todo tipo.

En 2004, la propiedad contrató a Francisco Valdivia para "realizar una serie de esculturas y relieves replicando obras íberas tanto en el exterior como en el interior de las cantera". El resultado, como se puede ver en las imágenes, es una propuesta muy interesante. De hecho, fue el mismo Vargas Llosa el que, tras un evento en el Coto de las Canteras, dijo que se sentía "como en el corazón de Petra" e inspiró el "apelativo" popular.

¿La mejor campaña de marketing de los últimos tiempos? El Coto de las Canteras no deja de ser una iniciativa privada que (con mayor o menor apoyo del ayuntamiento ursaonense y la diputación de Sevilla) ha jugado bien sus cartas. Es evidente que no es tanto una "Petra andaluza" -- un yacimiento histórico -- como una recreación moderna que recuerda a la ciudad jordana. Y el hecho de que se haya vuelto viral en los últimos tiempos a hombros de un planteamiento mediático algo engañoso sería algo divertido, sino fuera porque es un síntoma de algo mayor.

Aunque para verlo con perspectiva tenemos que hacer un pequeño viaje.

Bilbao, años 90. La ciudad del Nervión había sido uno de los puertos más importantes del mundo durante el medio siglo anterior. Casi un tercio de todo el acero del mundo se había embarcado en la ría, pero el siglo XX se había hehco muy cuesta arriba y, tras las reconversiones de los años 80, se había convertido en "la ciudad menos hospitalaria de toda España".

Había dinero y un 'cementerio de elefantes' industrial, así que las autoridades las autoridades bilbaínas. decidieron construir el "edificio más grande del siglo" como parte de una serie de medidas que recuperaría, la ciudad, la ría y los restos que había dejado la industria vasca al morir. Ahí es donde la decisión de descartar la reforma de la Alhóndiga y la construcción del Guggenheim se convirtió no sólo en un movimiento simbólico, sino en una jugada de un alcance urbano mucho mayor. Una jugada que salió bien.

Muy bien. Cito a la BBC: "La nueva estructura ultramodernista atrajo a un gran número de turistas. Los nuevos ingresos alentaron una regeneración de la ribera de la ciudad y surgieron nuevos bares, cafeterías y otros negocios, muchos de ellos de alta tecnología. Actualmente hay seis restaurantes con estrellas Michelin en una ciudad con una población de solo 350.000 habitantes".

Extraordinariamente bien. "En muy, muy poco tiempo, realmente cambió toda la faz de Bilbao", explicaba Hileman Waitoller.

Tan bien que, de hecho, entorpece el análisis. Y, de hecho, la idea de que la transformación de las ciudades puede articularse a través de una intervención urbanística icónica es mainstream. Hasta el punto que ciudades como Madrid se plantea reiteradamente la idea de hacer algo similar al Guggenheim: buscar un edificio icónico que atraiga turistas y dé cuerpo a la imagen de marca de la ciudad.

Pero no basta con eso. Por supuesto, el "efecto Guggenheim" olvida que solo con un museo no se consigue nada: el museo solo era una de las patas de un proceso que hizo que se repensara la ciudad entera en torno al Nervión y que se transformara radicalmente a nivel físico, social y cultural. Sin esto último, lo primero solo es un elemento decorativo.

El mejor ejemplo de ello quizás sea Granada. La capital nazarí, pese a tener el monumento más visitado de España, ha sido incapaz históricamente de usarlo como palanca de transformación urbana. Al final del día, una altísima proporción de los millones de turistas que visitan la Alhambra acaban pernoctando, consumiendo y gastando dinero en los complejos hoteleros de la Costa del Sol.

Los beneficios y los problemas de poner el turismo en el centro. En los últimos años, la búsqueda de "yacimientos turísticos" (aunque sean engañosos) es una constante en un lugares con el atractivo como el de España. Al fin y al cabo, se trata de una fuente de ingresos relativamente fácil de desarrollar y para la que el país cuenta ya con una importante infraestructura.

Aparentemente, se trata de conseguir "dirigir" parte del flujo turístico nacional y conseguir reavivar partes de la economía. Pero tiene muchas consecuencias 'invisibles'. Porque como se ha visto estos meses en la costa del Cantábrico, apostar por el turismo es desarrollar una 'política industrial' decidida que afecta al resto de sectores productivos de la sociedad.

España se está llenando de joyas, de lugares imprescindibles, de atracciones turísticas... Pero no hay un gran debate sobre el lugar hacia donde nos lleva eso. Y, como hemos visto en los últimos años, es momento de discutirlo en voz alta.

En Xataka | Miedo a un Benidorm en el Cantábrico: cómo el turismo se está trasladando poco a poco al norte de España

Imagen | James Narmer

-

La noticia

Hay una "Petra" en Andalucía y es espectacular, pero también la consecuencia de algo más: la turistificación

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Javier Jiménez

.