Así está agonizando el Mediterráneo: sobreexplotación, contaminación y ahora meses de una terrible ola de calor

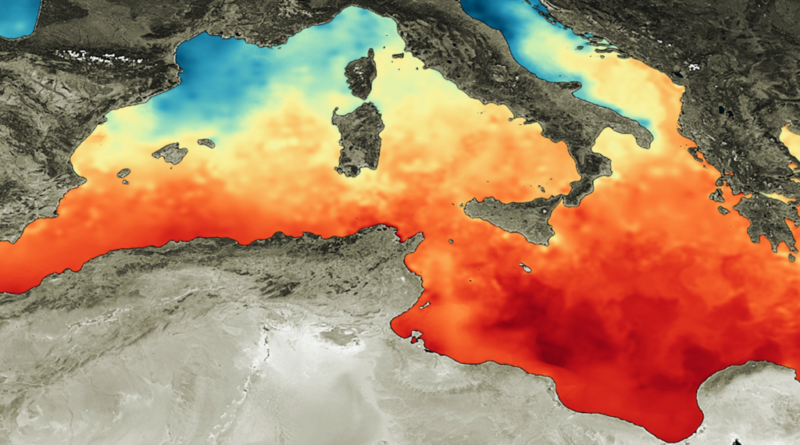

Estamos en pleno invierno, pero hay un lugar del hemisferio norte que no lo está notando: el Mediterráneo. Con una temperatura superficial "extremadamente cálida", las aguas occidentales del segundo mar interior más grande del mundo llevan casi dos meses seguidos con temperaturas (entre 1 y 1,6 grados) por encima de lo normal. Eso son días y días por encima del 90% de las temperaturas más altas jamás registradas para cada día en cuestión.

Y eso no es nada , la parte oriental lleva con temperaturas récord desde julio de 2023. El Mediterráneo se está convirtiendo en una olla a presión.

¿Qué está pasando aquí? Aunque las causas últimas son muchas y variadas, lo cierto es que los expertos estiman que en torno al 90% del exceso de calor vinculado al cambio climático se está almacenando en el océano. En las últimas dos décadas, de hecho, se ha duplicado esa tasa de acumulación y, como consecuencia de ello, en los últimos 40 años las olas de calor marinas han duplicado su frecuencia, han aumentado su intensidad y se han hecho más largas. largas.

También es verdad que, aunque es un fenómeno que está ocurriendo en casi todo el planeta, está afectando más al Mediterráneo. Según parece, la región mediterránea se calienta un 20% más rápido que la media mundial. Es decir, puede que no sepamos qué nos depara el futuro, pero sí que sabemos que nos va a llegar antes que al resto.

Ya está llegando, de hecho. Además de contribuir al colapso de los ecosistemas y dificultar aún más la recuperación de especies, una mayor temperatura del mar mediterráneo conllevará un mayor bochorno durante el verano y todo un cambio en el régimen de brisas (que es lo que ayuda a rebajar la temperatura en las zonas costeras). Como consecuencia directa, de mantenerse la tendencia, veremos como las probabilidades de lluvias torrenciales a final del verano e inicio del otoño crecen significativamente.

Las lluvias torrenciales y, por supuesto, los Medicanes. Al fin y al cabo, que el Mediterráneo esté caliente significa que tiene mucha más energía. Tenemos un ejemplo muy bueno de lo que conlleva esto. A principios de septiembre de 2023, una DANA dejó más agua en dos días en Grecia de lo que llueve en un año en Bilbao. Fue "el evento meteorológico más extremo en términos de lluvia en 24 horas desde que tenemos registros en el país", según la propia Protección Civil griega.

Justo después se internó en el Mediterráneo y alcanzó características subtropicales frente a las costas de Libia. Una auténtica pesadilla que quedó en nada, pero mandó un mensaje claro: hablar de ciclones mediterráneos con características propias de los tropicales ya no era ninguna curiosidad.

Una situación crítica. Los problemas del Mediterráneo son endémicos y, por motivos históricos, geográficos y socioeconómicos, llevan con él desde hace demasiado tiempo. Es el mar que sufre mayor sobrepesca, el más contaminado, el que más rápido se está calentando y el que soporta mayores especies invasoras. Mientras ocurre todo esto, solo el 0,23% de su cuenca está protegida.

Para que nos hagamos una idea de cuánto es eso realmente, basta con apuntar que la última conferencia de biodiversidad de las Naciones Unidas en Montreal en diciembre de 2022 (suscrita por 196 países, entre ellos España) ha marcado que el porcentaje recomendado en un océano normal rondaría un 30%. Y, como digo, el Mediterráneo no es normal.

Imagen | ECMWF

-

La noticia

Así está agonizando el Mediterráneo: sobreexplotación, contaminación y ahora meses de una terrible ola de calor

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Javier Jiménez

.