A finales de 1346, en los campamentos tártaros que asediaban la ciudad de Caffa estalló el primer brote documentado de peste negra. Fue tan voraz, tan inesperado, tan salvaje que los ejércitos de la Horda Dorada se deshicieron como un azucarillo en agua tibia. Levantaron el sitio, pero antes de partir, Jani Beg, el gran Kan, ordenó usar las catapultas para lanzar los soldados muertos dentro de la ciudad.

Los genoveses se apresuraron a tirar los cadáveres al mar, pero ya era tarde. Nuestro protagonista lo sabe porque, aunque debería estar trabajando, está sentando el suelo de la cocina leyendo sobre catapultas llenas de cuerpos deformados por los bubones y la gangrena. Así empieza esta historia: con un rodillo en una mano y el móvil en la otra.

Algo moviéndose en la cocina

Unas horas antes, la noche anterior, cuando llegaron a casa, al muchacho del Bajo C le pareció ver algo moviéndose en la cocina. Su mujer se llevó a los niños a la habitación (“porque ya sospechábamos algo”, “porque las primeras cosas raras habían empezado a pasar el domingo”) y él entró en la cocina armado con lo único que tenía a mano: el mocho de una fregona.

Menos de cinco minutos después ya estaba fuera. Con su hijo pequeño (de dos años y poco) gritando a lágrima viva que quería ver a Mickey y él, con el susto en el cuerpo, porque al levantar una tapa de madera algo le había saltado encima. Y no, ese algo no era un ratón.

O eso dijo a todo el mundo. No es un experto. Ha visto alguna rata, de lejos, y ha visto ratones. Ha visto un jerbo, algunas ratas de agua, un nido de ratas almizcleras en Holanda y ,una vez que estuvo en Argentina, vio un carpincho. Pero, por lo que sea, mientras se le lanzaba encima tras encontrarla escondida bajo la tapa de una camarera, no se fijó en los detalles. Vio el rabo, eso sí. Un rabo largo que, sin ningún tipo de referencias, parecía eso: un rabo largo.

El del Bajo C: Intenté pillarla, pero se escondió debajo de los muebles de la cocina. Fíjate: ¿ves el zócalo? Está un poco metido, tres o cuatro centímetros, y no se ve a simple vista. Pero está ahí. Así que estaba atrapada y yo mocho arriba, mocho abajo. Intenté sacarla del hueco, pero no había manera. Y sin saber muy bien qué hacer, cogí una botella de agua fría del frigorífico y regué la zona. Lo puse todo fatal. Pero no salía. Así que agarré una cuchara metálica, de las de servir comida y me fui agachando (cagado vivo) para ver dónde estaba, para mirarla a los ojos, para que supiera quién mandaba. Y, con un poco de suerte, poder tirarle la cuchara desde el punto más lejano que me dejara la pared de la cocina. Pero no estaba, resulta que había hueco entre el zócalo y el mueble. Estaba haciendo el gilipollas.

El técnico del Ayuntamiento: Yo le dije la verdad, ¿sabe? Es que la semana de antes habían dado un aviso un par de calles más allá y un compañero había puesto un tratamiento. Que eso no significa nada: porque en la zona hay adelfas y les encantan las adelfas, se ponen tibias. Tienen unas vainas carnosas que les encantan. Es normal que lleguen avisos y nosotros tratamos cada dos por tres. Pero se lo cuentas a la gente y como que se queda más tranquila, porque piensan que… la verdad es que no sé qué es lo que piensan, pero tú le das el dato y ellos ya se montan las respuestas que les hagan falta.

El del Bajo C: La cosa había empezado unos días antes. Me desperté temprano porque era julio y ya hacía mucho calor en la cama y me puse a recoger. El día de antes había sido el cumpleaños de mi mujer y estaba todo un poco manga por hombro. Me di cuenta de que sobre la manta del sofá había un puñado de cositas negras, pero ni lo pensé. Estiré la manta del sofá para que los piscos negros cayeran al suelo y fui al lavadero para coger el cepillo y el recogedor. Entonces oí. ami mujer diciendo "¿por qué hay cacas de ratón en el salón?"

La del Bajo C: Hombre, es que eran claramente cacas de ratón.

El del Bajo C: ¿Cómo iba a imaginarme yo que íbamos a tener un ratón en casa?

La del Bajo C: Igual que me lo imaginé yo. Además, si decías que habías visto que la fruta de la cocina tenía cosas raras, como si fueran mordiscos. Es julio, hace calor y teníamos las ventanas abiertas para poder descansar algo durante la noche

Amiga I: Y que esos bichos se meten por todos lados. Nosotros en la casa del pueblo tuvimos un ratoncillo que se colaba por las noches y mi madre se las vio y se las deseó para acabar con él. Pero, vamos, que es normal.

Vecina del bajo B: Mira que he visto cosas raras, pero eso… eso no lo había visto nunca. ¿Ratas? Nunca. Es verdad que yo tengo gato y no durarían mucho si entran, pero vamos… lo nunca visto.

Vecino del tercero: En realidad… hace años se dijo que se había visto algo en el garaje, pero es muy raro. Mi hermana tiene otro bajo, de los que dan directamente a la piscina y nunca ha tenido ningún problema.

El del Bajo C: Y no, ese algo no era un ratón.

El técnico del Ayuntamiento: Yo miré la foto. Le dije que la ampliara y la verdad es que es muy difícil sin tenerla delante, pero diría que era de alcantarilla.

Una historia cultural de las ratas

The Dance of the Rats - Ferdinand van Kessel

"Hay dos tipos de rata, ¿sabe? Dos especies, quiero decir", me dice el técnico del Ayuntamiento cuando lo entrevisto días después. Y no, la verdad es que no tengo ni idea. Hasta que empecé a escribir este reportaje no sabía prácticamente nada sobre las ratas.

El técnico del Ayuntamiento: Está la rata de campo (que tiene el rabo más largo y fino y las hijas de puta lo usan que parece una quita pata: se sorprendería la de bichos que he visto colgados de la cola en un arbola por ejemplo) y está la de alcantarilla (que es más grande, más agresiva; y tiene la cola más corta y gruesa. Como escamosa). A la de campo le dicen a veces rata negra y a la otra, marrón; pero aquí tiene poco sentido porque tienen el mismo color.

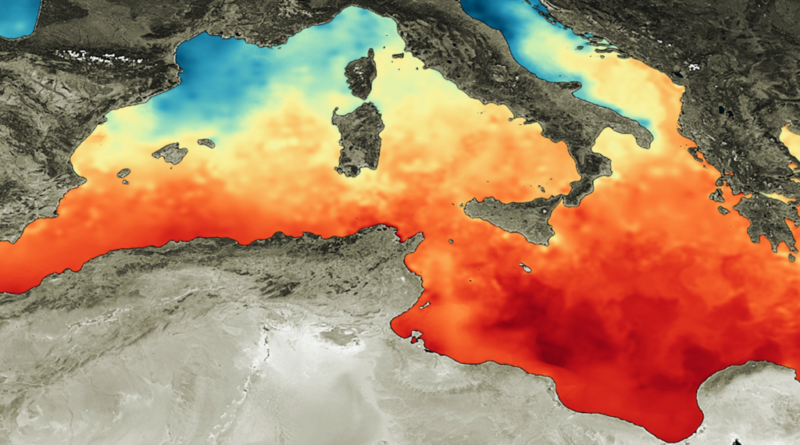

Tampoco sabía que la historia de esas dos ratas está tan estrechamente ligada a la historia de la humanidad. Todo parece indicar que la rata negra surgió en el algún punto del subcontinente indio y se introdujo en el Mediterráneo oriental muy pronto, siguiendo las rutas comerciales y los puertos costeros del índico.

En el siglo IV a. C. ya había ratas negras en el puerto de Alejandría y se difundieron rápidamente por el Mediterráneo gracias a fenicios, griegos y, sobre todo, romanos. Esa fue la primera vez que colonizaron Europa. Pero con el declive del sistema económico romano, la crisis urbana, la pequeña edad de hielo de la Antigüedad Tardía y la plaga de Justiniano, la población de ratas negras en Europa se redujo radicalmente. En Inglaterra, por ejemplo, las ratas desaparecieron tras la caída de Roma y no aparecieron hasta la llegada de los vikingos.

En cuanto la Edad Media despertó, la rata volvió con fuerza a Europa. La rata y todos sus problemas. Como explicaba Carlos Pradera, el cazador de ratas se convirtió en un oficio "bien pagado" e incluso prestigioso, ligado a la expansión de la rata negra por la Europa renacentista y todos los problemas vinculados (entre ellos, la peste negra). Al fin u al cabo, la rata negra había conquistado el continente e iba directa a conquistar el mundo.

The rat catcher (1632) - Rembrandt

Pero se encontró con rata noruega, de Hanover o de alcantarilla y la cosa cambió. Las ratas de alcantarilla aparecieron de repente en buena parte de Europa occidental. Se ve que cada revolución económica tiene su plaga y estas ratas fueron las de la Industrial

Carlos Pradera ha estudiado cómo los propios europeos, acostumbrados a la rata de campo, contaron sus primeros encuentros con "el mayor tamaño, aspecto y agresividad de R. norvergicus". Georges Louis Leclerc escribía en la segunda mitad del siglo XVIII que "[no hacía] más que unos nueve o diez años que esta especie se ha esparcido por las cercanías de París: no se sabe de donde han venido estos animales, pero se han multiplicado prodigiosamente".

Y, acto seguido, añadía que [la rata de alcantarilla] "es mas fuerte y maligna que la rata [normal]", "más grandes, más atrevidas y malignas: cuando los persiguen y quieren cogerlos, se vuelven y muerden el palo o la mano: su mordedura es no solamente cruel, sino también peligrosa, pues se sigue inmediatamente una inflamación bastante grande, y la herida, aunque pequeña, tarda mucho en cerrarse".

López Seoane, en su repaso a la fauna gallega, explicaba que "allí donde haya alcantarillas, allí encontraremos a este inmundo roedor corriendo de una a otra parte, armando una griteria infernal, riñendo, y disputándose la presa". Leyéndolos, se entiende el cambio que el insulto "rata" sufrió en aquellos años.

En inglés (que es donde mejor lo tenemos documentado) se empezó a usar la palabra rata con el significado de cobarde, desleal o traidor a partir de del siglo XII porque, según parece, las ratas son las primeras en abandonar los barcos. Cuando llegan los siglos XVIII y XIX (el hacinamiento industrial, las ideas higenistas, las grandes obras de ingeniería...), el concepto de rata se vincula casi directamente con la erradicación.

Vecino del segundo A. Yo solo dije que, con la nueva ley de bienestar animal, tuviera cuidado. Se escucha cada cosa... No vaya que se acabara busquando un problema.

Vecino del segundo B. Y yo le dijes dije que se dejaran de zarandajas. ¿Qué puñetas va a pasar? ¿Es que ahora se te mete una rata en tu casa y no vas a poder echarla? ¿Es que estamos locos?

Vecino del segundo A. Echarla sí, ¿pero envenenarla?

Vecino del segundo B. No, se lo vas a pedir por favor. No te jode.

¿Matar a una rata?

Ferretero: ¿Y no te da miedo? A mi me entraría los siete males.

No me contó la historia completa, pero según tengo en mis apuntes la ferretería del barrio era de tres o cuatro hermanos (y, por lo menos tres, viven en la misma urbanización). Por eso, al muchacho del Bajo C le pareció buena idea ir allí. Lo primero que le dijo el ferretero fue eso, que si no le daba miedo.

Y claro que le daba miedo, pero qué le iba a hacer. "Llamar al administrador", le dijo. "Que para eso tenemos contratada a una empresa de plagas y ese tipo de cosas". Pero, finalmente, después de discutir sobre si era razonable esperar a que la empresa hiciera algo en pleno agosto con dos críos chicos en la casa, le vendió una cosa llamada 'supercat': una trampa gigantesca de plástico negro con un cebo ya incorporado.

Ferretero: Mano de santo. Esto es super efectivo

Spoiler: no lo era. Si el oficio de cazador de rata estaba tan bien pagado en la Edad Media era, fundamentalmente, porque cazar ratas no es sencillo. Se pueden contar con los dedos de las manos los sitios en los que hemos conseguido exterminarlas. El lugar más grande que lo ha conseguido es Georgia del Sur, un territorio británico de ultramar, a miles de kilómetros del asentamiento permanente más cercano.

Y se tardó casi una década. El Gobierno se gastó varias decenas de millones de libras para ello. Empleó varios helicópteros para sembrar 108,723 hectáreas de cebos envenenados y, desde tierra, perros adiestrados rastrearon toda la isla para localizar las colonias más recónditas. Aún así, se necesitaron 4.600 dispositivos de monitorización y casi cinco años para certificar la defunción de la rata.

Vecino del segundo B: Yo se lo dije. Mi suegra, en el campo, lo que hace es que coger anticoagulate con una jeringuilla, pinchar fruta y dejarla. Hace años que no salen bichos. Hay que cogerla fruta con guantes, eso sí.

Vecino del segundo A: ¿Anticoagulante? ¿Lo de los coches?

Vecino del segundo B: Mira que eres animal. Heparina de esa, lo que te ponen cuando se te rompe una pierna para que no tengas trombos. Se lo comen y empiezan a tener hemorragias internas y chimpún.

Vecino del segundo A: Y el animal soy yo, ¿sabe usted? Un gato. Yo lo que le dije es que un gato era lo suyo. Que ahí la ley no decía nada y a lo meor la asustaba.

Vecino del segundo B: Los gatos no sirven de nada. Yo he visto a gatos acojonados con un simple ratón, como para plantarles delante una rata. Además, que no, que hay que matarla. Si la dejas viva no sabes qué puede pasar. ¿Y si vuelve? ¿Y si les pega algo a los chiquillos?

En Georgia del Sur el problema es que amenazaban los ecosistemas de uno de los pocos refugios ecológicos que existen hoy en día para la fauna antártica, pero es cierto que las ratas pueden llegar a ser un problema (y muy gordo) para los humanos. Aunque es verdad que las ratas de ciudad no son tan peligrosas para la salud como podemos pensar, en 2014 la Universidad de Columbia encontró que la rata promedio del metro de la ciudad de Nueva York transportaba 18 virus previamente desconocidos y decenas de patógenos familiares (y peligrosos), como C difficile y el virus de la hepatitis C.

"Colectivamente", decía Jordan Kisner, "las ratas son responsables de más muerte humana que cualquier otro mamífero en la tierra".

¿Y si lo estamos enfocando mal?

Matthew Mejia

Otra cosa que aprendí es que la historia es falsa. La del sitio de Caffa y el primer caso de uso de armas biológicas de la historia, digo. Lo sabemos porque la peste negra no se trasmitía entre cadáveres y humanos vivos, pero también porque es muy improbable que Gabriel de Mussi, la persona que lo contó por primera vez y que no vivió la guerra en primera persona, lo supiera mejor que otros que si la vivieron.

El relato de Mussi "entiende y explica la enfermedad desde una perspectiva religiosa". Como la mayoría de sus contemporáneos, por otro lado. Creía que la peste negra "era el castigo de Dios por los pecados de los seres humanos" y que los genoveses habían sido demasiado "codiciosos", "proporcionando esclavos a los musulmanes" y pactando con ellos sin problema.

De Mussi, en definitiva, era incapaz de entender que una enfermedad es un hecho biológico y no una tara moral. 800 años después, no hemos cambiado demasiado y no dejamos de mirar a las ratas como un enemigo cargad de una repugnancia moral que nos ciega. "Es un hecho estudiado pero poco conocido", decía el psicólogo Jose César Perales, "la ira induce a culpar a cosas concretas de las cosas negativas que ocurren a nuestro alrededor" aunque las causas sean evidentemente estructurales.

¿Qué pasa si dejamos atrás nuestra inquina con las ratas y abrimos el foco? Que descubrimos que centrarnos en el problema concreto no es lo más interesante. Loretta Mayer, una científica que investiga nuevos enfoques a la hora de gestionar plagas, decía que "después de siglos de percepciones erróneas, finalmente tenemos una buena comprensión de la ecología de ratas". Si pensamos en esos ecosistemas como un todo, podemos mejorar la salud del conjunto y reducir los problemas sin irnos a una guerra que, de hecho, vamos a seguir perdiendo.

El problema, como señalaba Jordan Kisner, es que "luchar contra ratas significa comprometerse con esfuerzos holísticos, no buscar una solución rápida y llamativa". Y, claro, esa es la parte más complicada. Sobre todo, porque nadie parece dispuesto a coger esa vía. La comprensión, siempre es mejor en abstracto, de lejos.

El del Bajo C: Tres venenos distintos, dos trampas y mantener la cocina cerrada a cal y canto. Eso es lo que hicimos y, al final, apareció muerta en un cajón. ¿Estuvo mal? Menudo mal rato, pero menudo alivio.

El alivio es sincero, pero las dudas a posteriori también. Lo sé de buena tinta, porque el del bajo C soy yo.

Imagen | Freestocks

En Xataka | Las ratas españolas cambiaron de repente a principios del siglo XIX. Esos cambios aún nos persiguen a día de hoy

-

La noticia

He tenido una rata una semana en la cocina y esto es lo que he aprendido

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Javier Jiménez

.