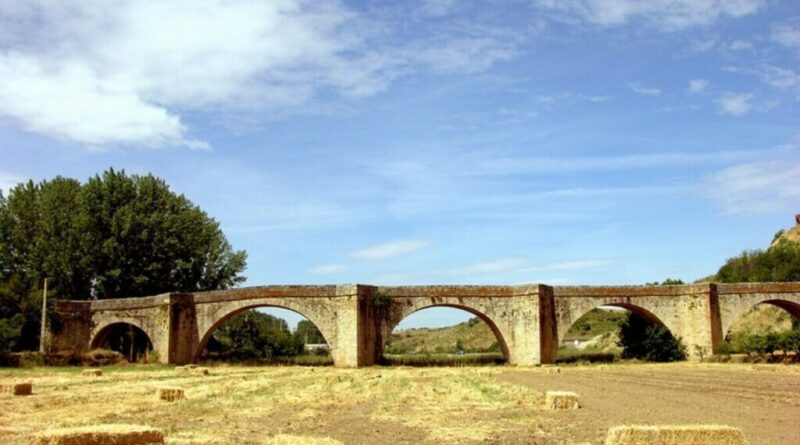

Un thomasson en mitad de Extremadura: la ciudad que construyó un puente y se le movió el río

Parece que fue en 1518. Los historiadores aún discuten sobre si, en sus cimientos, había o no un puente romano o medieval; pero parece que fue en 1518 cuando, a los pies de la Catedral de la Asunción, el puente de piedra de Coria empezaba a desafiar a las aguas del río Alagón.

Pero el desafío no duró mucho. Según la tradición popular, el 1 de noviembre de 1755 (justo mientras Lisboa sufría el gran terremoto que hoy conocemos por su nombre) el agua dejó de correr bajo el puente.

Y así sigue hasta ahora: un puente solo en mitad de un montón de campos.

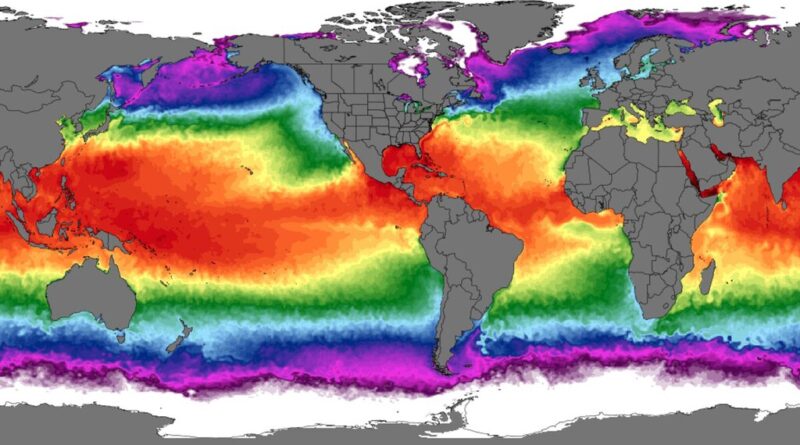

Cada río ha sido muchos ríos. Es un complejo sistema que integra todo el entorno que le rodea; su cauce, su llanura aluvial. Eso quiere decir que, con el tiempo, a medida que ese entorno cambia, el río cambia.

En zonas llanas, los ríos tienden a buscar el camino más sencillo: las partes más fáciles de erosionar. Por ello es muy común que, al llegar a una región como la que rodea a Coria, el río se empieza a dividir en brazos, creando un sistema de “capilares” que convierte las vegas en sitios muy fértiles y que facilita la aparición de meandros y brazos secundarios.

Eso es lo que parece que ocurrió en Coria. Mucho antes de aquel día de noviembre de 1755, las distintas inundaciones del río habían dañado la estructura del puente y, casi con toda seguridad, brazos secundarios. Esas son las conclusiones de Emilio M. Arévalo Hernández, jefe de Servicio de Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Extremadura que ha estudiado los registros históricos relacionados con el puente.

Puede ser, no obstante, que fuera finalmente el terremoto lo que provocó que el agua dejara de pasar bajo el puente.

Ni un siglo después de su construcción, el Ayuntamiento ya se había visto obligado a comprar una barcaza para facilitar la salida de la ciudad hacia el sur. Buena parte del ‘tráfico’ se había desviado por la barca, pero con el agotamiento del brazo del río sobre el puente, Coria se había quedado sin puente y se quedaría sin el hasta principios del siglo XX.

Unas décadas más tarde, coincidiendo con una visita real, los mejores ingenieros de la provincia trataron de devolver el río a su cauce original, pero fueron incapaces de hacerlo. De ahí el dicho “Coria es una ciudad sin rio y un río sin ciudad”.

Un thomasson en mitad de Extremadura. En los años ochenta, el artista japonés Akasegawa Genpei acuñó el término thomasson para las “unas reliquias o estructuras inútiles que se ha conservado como parte de un edificio o del entorno construido” [transformándose en] “una obra de arte en sí misma”.

Se refería a escaleras que no van a ningún sitio, puertas que dan al vacío y balcones sin acceso. O puentes sin río. Cosas que podrían pasar perfectamente por obras de arte conceptual, pero que han sido creados por el azar, el destino o, como me gusta verlo a mí, el sentido del humor del universo.

En Xataka | Cómo cambia el curso de un río a lo largo de los años, en una preciosa infografía de 1944

Imagen | Turismo de Coria

-

La noticia

Un thomasson en mitad de Extremadura: la ciudad que construyó un puente y se le movió el río

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Javier Jiménez

.