El núcleo terrestre tiene una “fuga”. Y es de oro

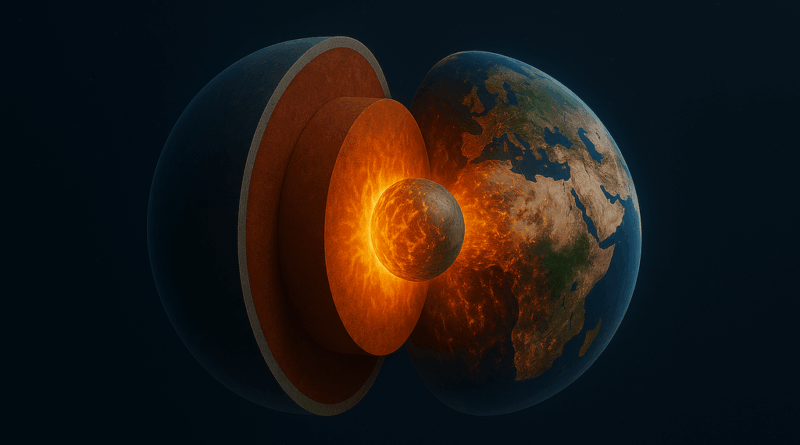

Nuestro planeta esconde, miles de kilómetros bajo nuestros pies, un núcleo compuesto principalmente de hierro, con una importante concentración de níquel, y también con otros elementos entremezclados. Y entre estos últimos elementos, se encuentra el oro.

Fuga de oro. Oro que, según un reciente estudio, está filtrándose hacia capas superiores, en dirección a la superficie y a través del manto terrestre. Un oro, además, que se habría “fugado” del núcleo terrestre junto con otros metales preciosos.

Una porción minúscula. El oro ha sido considerado, desde tiempos inmemoriales, un metal precioso y su “rareza” ha estado relacionada con el valor que hemos dado a este elemento a lo largo de la historia de la humanidad. “Rareza”, entrecomillada, puesto que es una rareza contextual.

El oro es raro en la superficie de nuestro planeta y en las zonas más accesibles de la corteza a través de la minería. Pero este elemento no es raro en el universo, y no es tampoco escaso en nuestro planeta Tierra. Tanto que el oro “superficial” representa menos del 0,001% del total de este oro.

Antes y después. Alguien podría preguntarse por qué el oro de nuestro planeta se ha repartido de forma tan caprichosa. Es porque este reparto tiene poco o nada de caprichoso, y el motivo está en la historia geológica de nuestro propio planeta.

Cuando la Tierra aún estaba en proceso de formación, hace unos 4.500 millones de años, el oro y otros metales acabaron atrapados en el núcleo del planeta, por efecto de la gravedad. Hasta ahora creíamos que estos metales habrían quedado así separados de la superficie por el manto terrestre. El origen del oro de la superficie, siguiendo esta lógica, podría estar por ejemplo en el espacio, gracias a la infinidad de meteoritos que han alcanzado la superficie de nuestro planeta a lo largo de su historia geológica.

Tras la pista del rutenio. Esto, señalábamos, no ocurre solo con el oro, también con otros metales similares como el rutenio (Ru). El reciente estudio se basó precisamente en este metal y en un hecho significativo: que el rutenio propio del núcleo terrestre presenta una abundancia significativa de un isótopo concreto, Rutenio-10 (100Ru), que lo distingue del rutenio superficial.

El equipo responsable del nuevo estudio analizó trazas de rutenio halladas en las rocas volcánicas del archipiélago de Hawái para determinar la presencia del isótopo 100Ru. Algo que habría sido imposible hace unos años, destaca el equipo, ha sido ahora posible gracias a nuevas herramientas desarrolladas para el análisis.

Análisis que permitió vincular el rutenio hallado en estas rocas con el núcleo terrestre, lo que implica que este metal procedente de la región fronteriza entre el núcleo y el manto habría ascendido hasta colarse entre el magma volcánico. Los detalles del estudio fueron publicados en un artículo en la revista Nature.

A bordo del magma convectivo. Investigar lo que pasa debajo de la superficie de la Tierra ha sido a lo largo de los años una tarea al borde de lo imposible. La propagación de las ondas sísmicas nos reveló en su momento información muy valiosa sobre el manto y el núcleo, pero técnicas de medición cada vez más precisas nos han ido abriendo nuevas puertas con el paso de los años.

Imagen | Universdad de Göttingen (OpenAI)

-

La noticia

El núcleo terrestre tiene una "fuga". Y es de oro

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Pablo Martínez-Juarez

.