La Organización Meteorológica Mundial acaba de declarar oficialmente El Niño: esto no tiene marcha atrás

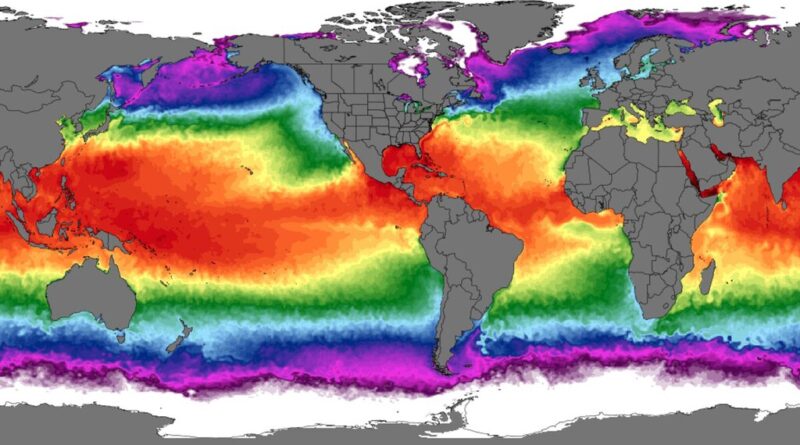

"Por primera vez en siete años, en el Pacífico tropical imperan condiciones características de El Niño". Era lo único que faltaba. Tras la confirmación de la NOAA norteamericana, el mundo lleva días mirando a la ONU esperando que moviera ficha. Y lo acaba de hacer.

La OMM, el portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua, dice que El Niño ya está aquí y que hay "una probabilidad del 90 % de que [...] sigua durante el segundo semestre de 2023". "Nos queda El Niño para rato", decía hace unos minutos el portavoz de AEMET.

Nos espera un El Niño largo e intenso. De hecho, la OMM ya da por supuesto que, como poco, hablaremos de una intensidad moderada. Las esperanzas de que se trate de un episodio de poco impacto ya no están ni encima de la mesa. Y parece que es precisamente eso lo que ha motivado su "declaración oficial"

¿Por qué hace el anuncio ahora? Fundamentalmente, porque este anuncio “es la manera de indicar a los gobiernos de todo el mundo que se preparen para limitar los efectos que este pueda tener para nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestras economías”, explicaba el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.

Al fin y al cabo, como venimos anunciando desde hace semanas, El Niño "aumentará considerablemente la probabilidad de que se batan récords de temperatura y se experimente un calor más extremo en muchas partes del mundo y en los océanos”.

Récords de temperatura. Tampoco es la primera vez que la OMM dice esto. En mayo, la misma OMM estimó que había un 98% de probabilidades de que "al menos uno de los próximos cinco años y el quinquenio en su conjunto fueran los más cálidos jamás registrados". No es difícil, eso sí.

De hecho, el mundo ya está en récord de temperaturas. Ahora mismo, de hecho. Por primera vez desde que tenemos registros, la temperatura media del planeta ha superado los 17 grados. Es verdad que esto es un hecho puntual (y que las variaciones estacionales la harán bajar), pero con estos mimbres... la previsión de la OMM se vuelve casi un lugar común.

¿Qué significa realmente todo esto? Por un lado, El Niño conlleva "un incremento de la pluviosidad en algunas zonas meridionales de América del Sur, el sur de los Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia Central". Por el otro, provoca "graves sequías en Australia, Indonesia, algunas partes del sur de Asia, América Central y el norte de América del Sur".

Para aterrizar estos impactos abstractos, tenemos a mano las previsiones del gobierno de Ecuador: 3.649 millones de euros en daños directos y alrededor de 35.000 damnificados. A nivel global, investigadores del Dartmouth College estimaron que El Niño del 97-98 "produjo un daño al crecimiento económico mundial de alrededor de 5,7 billones de dólares".

Más vale que estemos preparados. Porque si bien no sabemos cuál será la fuerza final de El Niño, pero sí sabemos que no estamos en nuestro mejor momento. Aunque ahora somos mejores conteniendo los impactos de las catástrofes naturales, pero tras la pandemia y las crisis posteriores no estamos en nuestro mejor momento.

En Xataka | El último aviso de AEMET es claro: debemos prepararnos para El Niño antes de que sea tarde

En Xataka | El submarino del Titanic se ha convertido en una trampa mortal para millonarios: un billete, 250.000 dólares

En Xataka | Los tatuajes llevan años normalizados. Ahora afrontan su siguiente evolución: convertirse en biosensores

Imagen | OMM

-

La noticia

La Organización Meteorológica Mundial acaba de declarar oficialmente El Niño: esto no tiene marcha atrás

fue publicada originalmente en

Xataka

por

Javier Jiménez

.